async/awaitで非同期処理を書いてみよう

学習の目標

本章では、以下の内容を学習します。

async関数の基本的な書き方を理解するawaitキーワードの使い方を習得する- Promiseより読みやすい書き方を学ぶ

- 簡単な非同期処理を体験する

はじめに

前回はPromiseを使って非同期処理を書く方法を学びました。しかし、thenやcatchを使った書き方は少し複雑でしたね。

そこで今回は、async/awaitという、もっと簡単で読みやすい書き方を学びます。これを使うと、非同期処理をまるで普通の処理のように書くことができます。

例えば、「3秒待ってからメッセージを表示する」という処理を、上から下へ順番に書けるようになります。コードがずっとわかりやすくなるので、ぜひ覚えていきましょう。

async関数を作ってみよう

async/awaitを使うには、まずasync関数を作る必要があります。これは、普通の関数の前にasyncと付けるだけです。

VS Codeでasync-basic.htmlというファイルを作成してください。

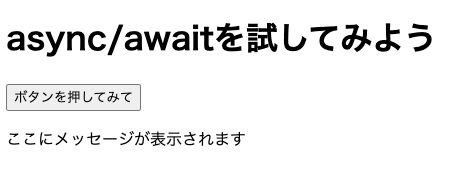

<!DOCTYPE html><html lang="ja"><head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>async/awaitの基本</title></head><body> <h1>async/awaitを試してみよう</h1> <button onclick="simpleAsyncFunction()">ボタンを押してみて</button> <p id="message">ここにメッセージが表示されます</p>

<script src="async-basic.js"></script></body></html>次に、同じフォルダにasync-basic.jsというファイルを作成してください。

// 普通の関数function normalFunction() { console.log("これは普通の関数です");}

// async関数(asyncを付けただけ)async function simpleAsyncFunction() { console.log("これはasync関数です");

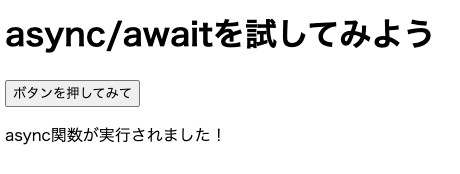

const messageElement = document.getElementById('message'); messageElement.textContent = "async関数が実行されました!";}このHTMLファイルをブラウザで開き、開発者ツールのConsoleタブを開いてからボタンをクリックしてみてください。

コンソールには以下のように表示されます。

これはasync関数です同時に、画面では「ここにメッセージが表示されます」という文字が「async関数が実行されました!」に変わります。今のところ、async関数も普通の関数と同じように動作します。違いは関数の前にasyncが付いているだけです。

awaitで待機してみよう

async関数の中では、awaitというキーワードを使うことができます。これは「待つ」という意味で、Promiseが完了するまで処理を止めて待ってくれます。

まずは簡単な例から見てみましょう。async-basic.jsを以下のように変更してください。

// 指定した秒数だけ待つPromiseを作る関数function wait(seconds) { return new Promise(function(resolve) { setTimeout(function() { resolve(); }, seconds * 1000); });}

// awaitを使って待機するasync関数async function simpleAsyncFunction() { const messageElement = document.getElementById('message');

messageElement.textContent = "処理を開始します..."; console.log("処理開始");

// 2秒間待つ await wait(2);

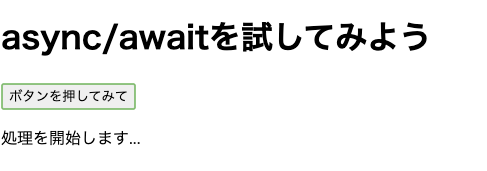

messageElement.textContent = "2秒経ちました!"; console.log("2秒経過しました");}HTMLファイルを開いてボタンをクリックすると、以下のような変化が起こります。

ボタンクリック直後

- 画面表示: 「処理を開始します...」

- コンソール表示:

処理開始

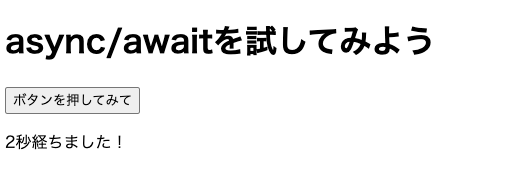

2秒後

- 画面表示: 「2秒経ちました!」

- コンソール表示:

2秒経過しました

await wait(2)の部分で、プログラムが2秒間停止して待っています。この「待つ」という動作がawaitの基本的な使い方です。画面を見ていると、メッセージがパッと変わってから2秒後にまた変わることが確認できるでしょう。

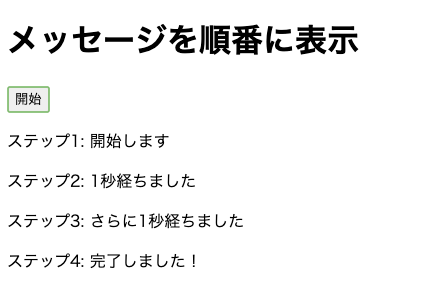

メッセージを順番に表示してみよう

awaitを使うと、複数の処理を順番に実行することができます。これがasync/awaitの便利なところです。

新しくstep-by-step.htmlを作成してください。

<!DOCTYPE html><html lang="ja"><head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>順番にメッセージ表示</title></head><body> <h1>メッセージを順番に表示</h1> <button onclick="showStepByStep()">開始</button> <div id="messages"></div>

<script src="step-by-step.js"></script></body></html>続いて、step-by-step.jsを作成してください。

// 指定した秒数待つ関数function wait(seconds) { return new Promise(function(resolve) { setTimeout(resolve, seconds * 1000); });}

// メッセージを画面に追加する関数function addMessage(text) { const messagesDiv = document.getElementById('messages'); const newMessage = document.createElement('p'); newMessage.textContent = text; messagesDiv.appendChild(newMessage);}

// 順番にメッセージを表示するasync関数async function showStepByStep() { // 最初にメッセージをクリア document.getElementById('messages').innerHTML = '';

console.log("ステップ開始"); addMessage("ステップ1: 開始します");

console.log("1秒待機中..."); await wait(1); // 1秒待つ console.log("1秒経過"); addMessage("ステップ2: 1秒経ちました");

console.log("さらに1秒待機中..."); await wait(1); // さらに1秒待つ console.log("さらに1秒経過"); addMessage("ステップ3: さらに1秒経ちました");

console.log("最後の1秒待機中..."); await wait(1); // さらに1秒待つ console.log("完了"); addMessage("ステップ4: 完了しました!");}少し複雑なコードですが、これで順番にメッセージを表示することができます。

このプログラムを実行すると、以下のような変化が順番に起こります。

ボタンクリック直後

- 画面: 「ステップ1: 開始します」が表示される

- コンソール:

ステップ開始→1秒待機中...

1秒後

- 画面: 「ステップ2: 1秒経ちました」が追加される

- コンソール:

1秒経過→さらに1秒待機中...

2秒後

- 画面: 「ステップ3: さらに1秒経ちました」が追加される

- コンソール:

さらに1秒経過→最後の1秒待機中...

3秒後

- 画面: 「ステップ4: 完了しました!」が追加される

- コンソール:

完了

最終的に画面には4つのメッセージが縦に並んで表示されます。

awaitを使うことで、「1秒待つ → メッセージ追加 → 1秒待つ → メッセージ追加」という流れを上から下へ順番に書くことができました。

Promiseとの書き方を比べてみよう

同じ処理をPromiseのthenとasync/awaitで書き比べてみましょう。違いがよくわかると思います。

新しくcomparison.htmlを作成してください。

<!DOCTYPE html><html lang="ja"><head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>書き方の比較</title></head><body> <h1>Promiseとasync/awaitの比較</h1> <button onclick="usePromiseWay()">Promiseの書き方</button> <button onclick="useAsyncAwaitWay()">async/awaitの書き方</button> <p id="result1">Promiseの結果がここに表示されます</p> <p id="result2">async/awaitの結果がここに表示されます</p>

<script src="comparison.js"></script></body></html>次に、comparison.jsを作成してください。

// 簡単なデータを取得するPromisefunction getData() { return new Promise(function(resolve) { setTimeout(function() { resolve("データを取得しました"); }, 2000); });}

// Promiseのthenを使った書き方function usePromiseWay() { const result1 = document.getElementById('result1'); result1.textContent = "Promise: 処理中..."; console.log("Promise方式: 処理開始");

getData().then(function(data) { result1.textContent = "Promise: " + data; console.log("Promise方式: " + data); });}

// async/awaitを使った書き方async function useAsyncAwaitWay() { const result2 = document.getElementById('result2'); result2.textContent = "async/await: 処理中..."; console.log("async/await方式: 処理開始");

const data = await getData(); result2.textContent = "async/await: " + data; console.log("async/await方式: " + data);}両方のボタンをクリックしてみてください。

Promiseボタンをクリックした場合

- すぐに画面表示: 「Promise: 処理中...」

- すぐにコンソール:

Promise方式: 処理開始 - 2秒後に画面表示: 「Promise: データを取得しました」

- 2秒後にコンソール:

Promise方式: データを取得しました

async/awaitボタンをクリックした場合

- すぐに画面表示: 「async/await: 処理中...」

- すぐにコンソール:

async/await方式: 処理開始 - 2秒後に画面表示: 「async/await: データを取得しました」

- 2秒後にコンソール:

async/await方式: データを取得しました

同じような結果になったことが確認できると思いますが、コードの書き方が大きく違いますね。

まず、Promiseの書き方では、thenを使って非同期処理の結果を受け取る必要があります。

これに対して、async/awaitではawaitを使うことで、まるで同期処理のように書くことができます。

このように、async/awaitを使うとコードがすっきりして、読みやすくなります。特に複雑な非同期処理を扱う場合、async/awaitの方がずっと理解しやすいのでおすすめです。

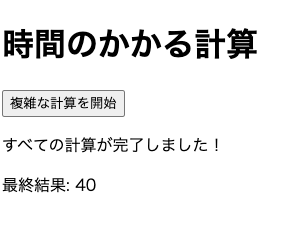

簡単な実用例を作ってみよう

最後に、もう少し実用的な例を作ってみましょう。時間をかけて計算する処理をシミュレートしてみます。

新しくcalculator.htmlを作成してください。

<!DOCTYPE html><html lang="ja"><head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>計算アプリ</title></head><body> <h1>時間のかかる計算</h1> <button onclick="doCalculation()">複雑な計算を開始</button> <p id="status">ボタンを押してください</p> <p id="result"></p>

<script src="calculator.js"></script></body></html>次に、calculator.jsを作成してください。

// 時間のかかる計算をシミュレートする関数function heavyCalculation(number) { return new Promise(function(resolve) { setTimeout(function() { const result = number * 2; resolve(result); }, 1500); // 1.5秒かかる計算 });}

// 計算を実行するasync関数async function doCalculation() { const statusElement = document.getElementById('status'); const resultElement = document.getElementById('result');

// 結果をクリア resultElement.textContent = ''; console.log("計算処理を開始します");

statusElement.textContent = "計算1を実行中..."; console.log("計算1開始: 5 × 2"); const result1 = await heavyCalculation(5); statusElement.textContent = `計算1完了: 5 × 2 = ${result1}`; console.log(`計算1完了: 結果は ${result1}`);

statusElement.textContent = "計算2を実行中..."; console.log(`計算2開始: ${result1} × 2`); const result2 = await heavyCalculation(result1); statusElement.textContent = `計算2完了: ${result1} × 2 = ${result2}`; console.log(`計算2完了: 結果は ${result2}`);

statusElement.textContent = "計算3を実行中..."; console.log(`計算3開始: ${result2} × 2`); const result3 = await heavyCalculation(result2);

statusElement.textContent = "すべての計算が完了しました!"; resultElement.textContent = `最終結果: ${result3}`; console.log(`計算3完了: 最終結果は ${result3}`); console.log("すべての処理が完了しました");}このプログラムを実行すると、以下のような変化が1.5秒ごとに起こります。

ボタンクリック直後

- 画面: 「計算1を実行中...」

- コンソール:

計算処理を開始します→計算1開始: 5 × 2

1.5秒後

- 画面: 「計算1完了: 5 × 2 = 10」

- コンソール:

計算1完了: 結果は 10→計算2開始: 10 × 2

3秒後

- 画面: 「計算2完了: 10 × 2 = 20」

- コンソール:

計算2完了: 結果は 20→計算3開始: 20 × 2

4.5秒後

- 画面: 「すべての計算が完了しました!」と「最終結果: 40」

- コンソール:

計算3完了: 最終結果は 40→すべての処理が完了しました

画面では状況が順番に更新され、最終的に結果として「40」が表示されます。awaitを使うことで、前の計算が完了してから次の計算を開始できています。

まとめ

本章では、async/awaitの基本的な使い方について学習しました。今回学んだ内容は以下の通りです。

asyncを関数の前に付けるとasync関数になる- async関数の中では

awaitキーワードが使える awaitを使うとPromiseの完了を待つことができる- async/awaitを使うとコードが読みやすくなる

async/awaitは、Promiseをより簡単に書くための仕組みです。複雑に見えた非同期処理が、普通の処理のように書けるようになります。画面の変化とコンソールの出力を確認しながら練習することで、async/awaitの動作が理解できるようになるでしょう。

Starterプランでより詳しく学習

この先のコンテンツを読むにはStarterプラン以上が必要です。より詳細な解説、実践的なサンプルコード、演習問題にアクセスして学習を深めましょう。