学習ログ一覧ページを作成しよう

- 学習の目標

- はじめに

- Controller の修正

- View の実装

- ナビゲーションバーにリンク追加

- 投稿後のリダイレクト先の変更

- System Spec の修正

- 動作確認

- テストの追加

- テスト実行

- 変更をコミット

- まとめ

学習の目標

本章では、以下の内容を学習します。

- 投稿一覧を表示するためのコントローラーアクションの実装方法を理解する

- 複数の投稿を表示するビューの作成方法を習得する

- ナビゲーションバーへのリンク追加方法を学ぶ

- リダイレクト先の変更とテストの更新方法を理解する

はじめに

今回は、投稿した学習ログの一覧ページを作成していきます。ユーザーが登録した学習ログを一覧表示することで、過去の学習内容を振り返ったり、他のユーザーの学習内容を参考にしたりすることができるようになります。

具体的には、index アクションを実装して投稿一覧を表示するビューを作成します。また、ナビゲーションバーにリンクを追加することで、ユーザーが簡単に投稿一覧ページにアクセスできるようにします。

Controller の修正

まずは、PostsController の index アクションを修正します。これまでは空の状態でしたが、投稿一覧を表示するための機能を追加しましょう。

app/controllers/posts_controller.rb

def index @posts = Post.limit(10).order(created_at: :desc)endこのコードでは、 Post モデルから最新の投稿を10件取得し、@posts というインスタンス変数に格納しています。

limit(10) メソッドは、取得するレコードの数を制限し、order(created_at: :desc) メソッドは、作成日時の降順で並べ替えています。

created_at は、Rails が自動的に生成するカラムで、レコードが作成された日時を保持しています。desc は降順を意味し、最新の投稿が最初に表示されるようになります。

この2つのメソッドを組み合わせることで、最新の投稿10件を取得できます。

View の実装

次に、index アクション用のビューファイルを実装します。以下のコードをapp/views/posts/index.html.erbに追加してください。

<div class="space-y-6 w-3/4 max-w-lg"> <label class="block text-xl font-bold text-gray-700">学習ログ一覧</label>

<div class="items-center justify-center"> <% @posts.each do |post| %> <div class="focus:outline-none mb-7 bg-white p-6 shadow rounded"> <div class="flex items-center border-b border-gray-200 pb-6"> <div class="flex items-start justify-between w-full"> <div class="pl-3"> <p class="focus:outline-none text-lg font-medium leading-5 text-gray-800"><%= link_to post.title, post_path(post) %></p> <p class="focus:outline-none text-sm leading-normal pt-2 text-gray-500">by <%= post.user.nickname %></p> </div> </div> </div> <div class="px-2"> <p class="focus:outline-none text-sm leading-5 py-4 text-gray-600 line-clamp-3 overflow-hidden"><%= post.content %></p> </div> </div> <% end %> </div></div>このビューでは、コントローラから渡された投稿データを @posts.each を使ってループ処理し、それぞれの投稿を表示しています。実装のポイントは以下の通りです。

まず、@posts.each を使って、取得した投稿データをループ処理しています。各投稿は post という変数で参照されます。

次に、link_to メソッドを使って、投稿のタイトルをクリックするとその投稿の詳細ページに遷移するようにしています。post_path(post) は、Rails のルーティングヘルパーで、指定した post の詳細ページへのパスを生成します。

さらに、投稿の内容は line-clamp-3 クラスを使用して、3行まで表示し、それ以降は省略されるようにしています。これにより、長い投稿内容でも一覧ページが見やすくなります。

最後に、投稿の作成者のニックネームを表示しています。post.user.nickname を使って、関連するユーザーのニックネームを取得しています。

このビュー実装により、投稿一覧が適切にフォーマットされ、各投稿の重要な情報が一目で把握できるようになります。

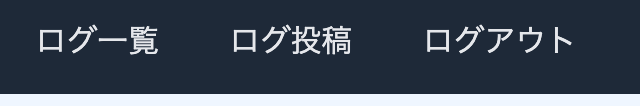

ナビゲーションバーにリンク追加

ユーザーが簡単に投稿一覧ページにアクセスできるように、ナビゲーションバーにリンクを追加します。投稿一覧はログイン状態に関わらず閲覧できるため、ログイン判定の外に配置します。

app/views/shared/_navbar.html.erb

<ul class="flex flex-col mt-4 md:flex-row md:space-x-8 md:mt-0 md:text-sm md:font-medium"> <!-- ここから追加 --> <li> <%= link_to "ログ一覧", posts_path, class: "block py-2 pr-4 pl-3 text-gray-200 hover:text-white border-b border-gray-700 hover:bg-gray-700 md:hover:bg-transparent md:border-0 md:hover:text-blue-white md:p-0" %> </li> <!-- 追加ここまで --> <% if current_user %> <!-- 既存のログイン時メニュー -->この変更により、ナビゲーションバーに「ログ一覧」というリンクが追加され、クリックすると投稿一覧ページに移動できるようになります。

投稿後のリダイレクト先の変更

これまでは投稿成功後にトップページにリダイレクトしていましたが、今回は投稿一覧ページにリダイレクトするように変更します。

app/controllers/posts_controller.rb

def create @post = Post.new(post_params) @post.user_id = current_user.id if @post.save flash[:notice] = '投稿しました' redirect_to posts_path # トップページから投稿一覧ページへ変更 else flash[:alert] = '投稿に失敗しました' render :new endendこの変更により、ユーザーが投稿した後すぐに自分の投稿を含む一覧ページを確認できるようになります。ユーザー体験として、投稿後にすぐに他の投稿も見たいというニーズに対応しています。

System Spec の修正

投稿後のリダイレクト先を変更したので、テストも更新する必要があります。以下のように修正してください。

spec/system/posts_spec.rb

context 'パラメータが正常な場合' do it 'Postを作成できる' do expect { subject }.to change(Post, :count).by(1) expect(current_path).to eq('/posts') # ルートパスから投稿一覧パスへ変更 expect(page).to have_content('投稿しました') endendこれで、テストも新しい動作に合わせて更新されました。

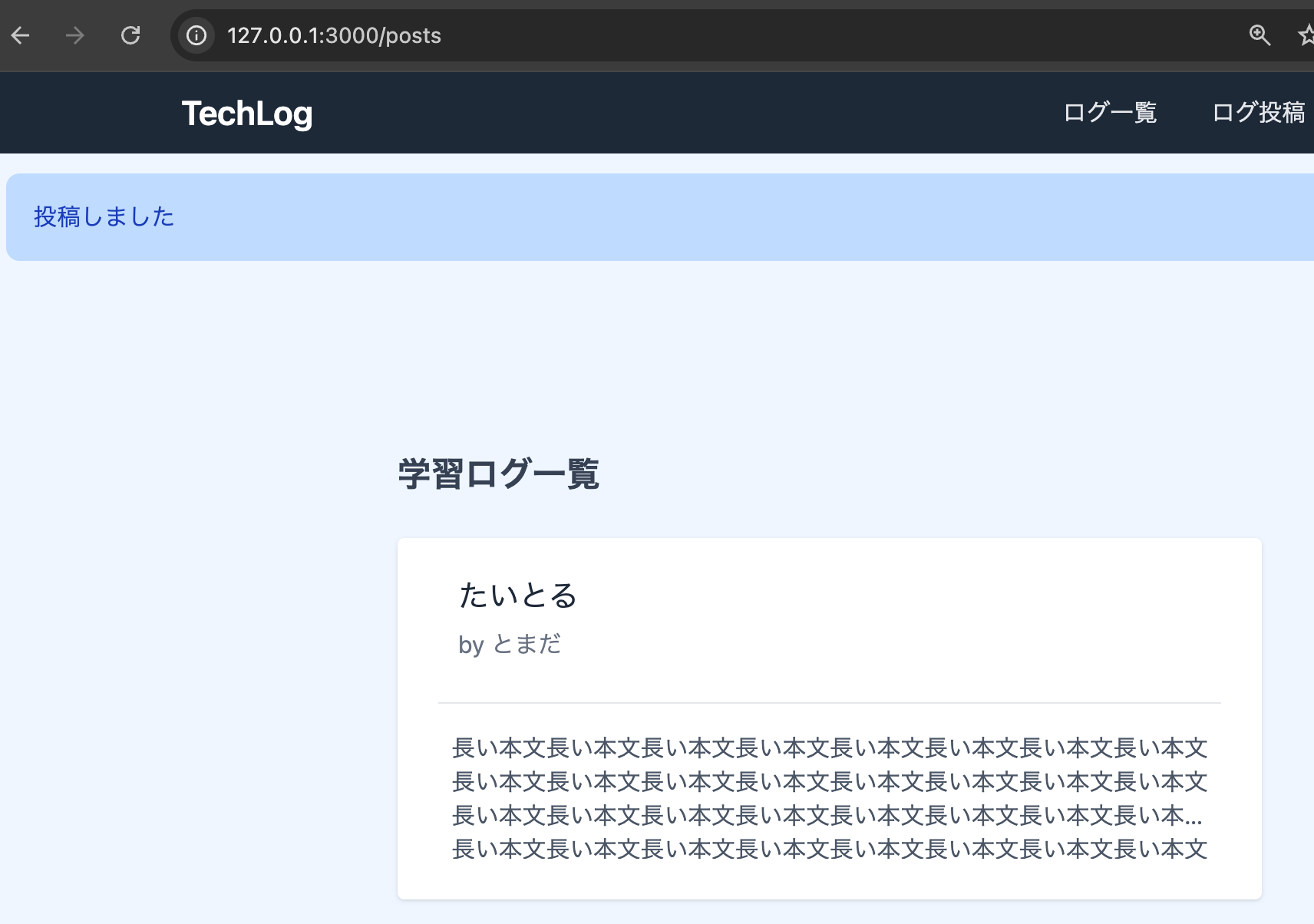

動作確認

実装が完了したら、実際に画面で動作を確認してみましょう。

ナビゲーションバーの確認

開発用サーバを起動し、ナビゲーションバーに「ログ一覧」リンクが追加されていることを確認します。

投稿一覧の確認

「ログ一覧」リンクをクリックすると、http://127.0.0.1:3000/posts へアクセスして投稿の一覧画面が表示されます。

投稿後のリダイレクト確認

新規投稿ページから投稿を行うと、投稿一覧ページへ自動的にリダイレクトされ、投稿成功のメッセージが表示されることを確認します。

テストの追加

新しく実装した機能を保証するためのテストを追加しましょう。

Request Spec の追加

一覧ページへのアクセスを確認するためのテストを追加します。

spec/requests/posts_spec.rb

# ...describe 'GET /posts' do context 'ログインしていない場合' do it 'HTTPステータス200を返す' do get '/posts' expect(response).to have_http_status '200' end end

context 'ログインしている場合' do it 'HTTPステータス200を返す' do sign_in @user get '/posts' expect(response).to have_http_status '200' end endendこのテストでは、ログイン状態に関わらず投稿一覧ページにアクセスできることを確認しています。

System Spec の追加

投稿一覧の表示内容を確認するためのテストを追加します。

spec/system/posts_spec.rb

# ...describe 'ログ一覧機能の検証' do before do # 事前にもう一つの投稿を作成 @post2 = create(:post, title: 'RSpec学習完了 2', content: 'System Specを作成した 2', user_id: @user.id) visit '/posts' end

it '1件目のPostの詳細が表示される' do expect(page).to have_content('RSpec学習完了') expect(page).to have_content('System Specを作成した') expect(page).to have_content(@user.nickname) end

it '2件目のPostの詳細が表示される' do expect(page).to have_content('RSpec学習完了 2') expect(page).to have_content('System Specを作成した 2') expect(page).to have_content(@user.nickname) end

it '投稿タイトルをクリックすると詳細ページへ遷移する' do click_link 'RSpec学習完了' expect(current_path).to eq("/posts/#{@post.id}") endend# ...このテストでは、複数の投稿が一覧ページに表示されることと、タイトルをクリックすると詳細ページに遷移することを確認しています。

また、投稿成功時のリダイレクト先も変更したので、「ログ投稿機能の検証 > ログインしている場合 > パラメータが正常な場合」の既存テストも修正します。

context 'パラメータが正常な場合' do it 'Postを作成できる' do expect { subject }.to change(Post, :count).by(1) expect(current_path).to eq('/posts') # 修正 expect(page).to have_content('投稿しました') endendテスト実行

最後に、すべてのテストを実行して問題がないことを確認します。

$ bin/rspec

Finished in 1.22 seconds (files took 0.18695 seconds to load)56 examples, 0 failuresすべてのテストが通過していれば、実装は正常に完了しています。

変更をコミット

ここまでの変更をコミットしておきましょう。

$ git add .$ git commit -m "学習ログ一覧ページを作成"$ git pushまとめ

本章では、TechLog アプリケーションに学習ログの一覧ページを実装しました。学んだ内容は以下の通りです。

limitとorderメソッドを使って、データベースから取得するレコードを制限し並べ替える方法- 投稿一覧を表示するためのビューを作成する方法

- ナビゲーションバーにリンクを追加してユーザーの利便性を向上させる方法

- リダイレクト先を変更してユーザー体験を改善する方法

- 実装した機能に対するテストの追加と修正方法

これらの機能により、ユーザーは投稿した学習ログを一覧で確認できるようになり、アプリケーションの使いやすさが大幅に向上しました。次回は、投稿の削除機能を実装していきましょう。

Basicプランでより詳しく学習

この先のコンテンツを読むにはBasicプラン以上が必要です。より詳細な解説、実践的なサンプルコード、演習問題にアクセスして学習を深めましょう。