RenderとNeonを使って無料でデプロイしよう

- RenderとNeonを使って無料でデプロイしよう

- Gemfile を書き換えて postgres に対応させる

- config/database.yml を書き換える

- Neon アカウント作成

- データベースプロジェクトの作成

- Render.com アカウント作成

- Web Service作成

- デプロイの設定

- Build Command の設定

- 環境変数の設定(データベースの接続情報)

- 環境変数の設定(SECRET_KEY_BASE)

- デプロイ

- 【よくある質問】Rails アプリに変更を加えたらどうやって反映する?

- 【よくある質問】デプロイに失敗した場合は?

- 【よくある質問】デプロイは出来たけどアプリにエラーが出たら?

- Render.com と Neon での無料プランについて注意点

RenderとNeonを使って無料でデプロイしよう

今回は、Ruby on Rails アプリケーションを Render.com というサービスを使ってデプロイする方法を解説します。

Gemfile を書き換えて postgres に対応させる

まずは、Rails アプリケーションの Gemfile を書き換えて、PostgreSQL に対応させましょう。

デフォルトでは SQLite3 というデータベースが使われていますが、Render.com では PostgreSQL が使われているため、Gemfile を書き換える必要があります。

Gemfile を開いて、以下の3行を末尾に追加します。

group :production do gem 'pg'endこれで、本番環境では pg という Gem が使われ、PostgreSQL が使われるようになります。

なお、group :production do という記述は、本番環境でのみ有効になる設定を書くための記述です。

また、元々使っていた sqlite3 は、開発環境とテスト環境でだけ使われるようになります。

そのため、上の方に書かれていた gem 'sqlite3' は、group :development, :test do という記述の中に移動させてください。

(バージョン情報は一例ですので、元々の記述をそのまま移動させてください)

# gem 'sqlite3', '>= 2.1' 削除

# ...略

group :development, :test do # ...略 gem 'sqlite3', '>= 2.1'endでは、Gemfile を書き換えたら、以下のコマンドを実行してください。

bundle installここまでで変更を一度コミットしておきましょう。

$ git add .$ git commit -m "PostgreSQL を使うための設定"$ git push origin mainちなみに、sqlite3 は本来のデータベースの設定に戻すため、以下のように書き換えておきましょう。

group :development, :test do gem 'sqlite3'endconfig/database.yml を書き換える

次に、config/database.yml を書き換えましょう。

このファイルは、データベースの接続情報を記述するファイルです。

ただし、データベースの接続情報をソースコード内に直接書くことはセキュリティ上のリスクがあるため、環境変数として設定します。

環境変数とは、アプリケーションが動作するサーバに設定される変数のことです。これにより、アプリケーションのコードからは環境変数を参照することで、データベースの接続情報を取得することができます。

production: という欄を一度全て消し、以下のように書き換えてください。

production: <<: *default url: <%= ENV['DATABASE_URL'] %>これで、本番環境では DATABASE_URL という環境変数を使ってデータベースに接続するようになります。

では、変更をコミットしておきましょう。

$ git add .$ git commit -m "データベースの接続情報を環境変数に設定"$ git push origin mainこれでソースコード側の準備は完了です。

では次に、Neon でデータベースを作成し、Render.com に接続情報を設定していきましょう。

Neon アカウント作成

Neon というデータベース管理サービスを使って、データベースを作成します。

無料プランでデータベースを作成することができますので、こちらを利用します。

https://neon.tech/ にアクセスし、アカウントを作成します。

右上の [Sign Up] を選択します。

GitHub アカウントなどで登録しましょう。メールアドレスとパスワードで登録しても大丈夫です。

データベースプロジェクトの作成

アカウント登録が完了するとダッシュボードに遷移するので、[Create project] を選択します。

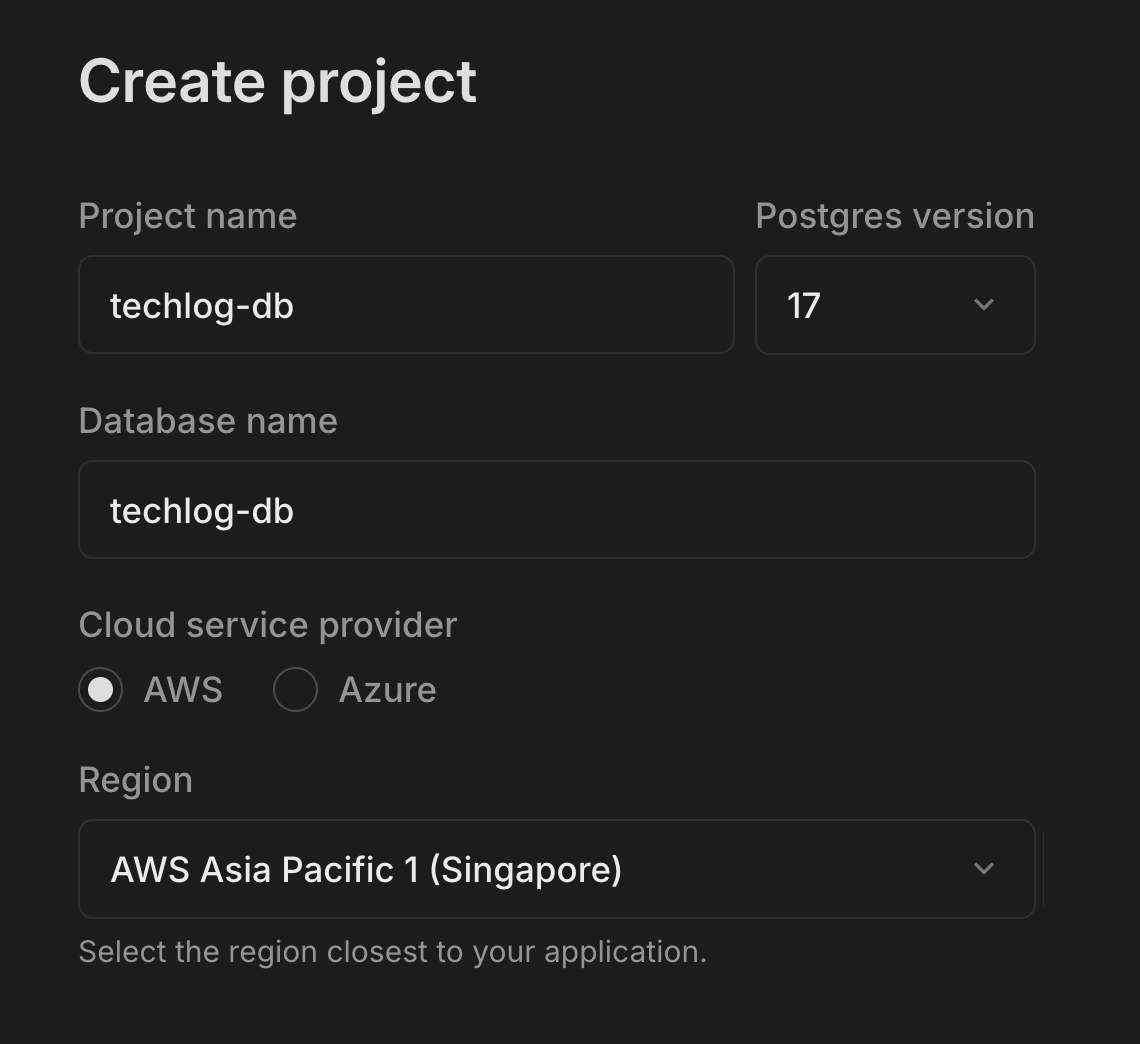

すると、データベースに関する設定を求められるので、以下のように設定します。

- Project name: techlog-db

- PostgreSQL version: デフォルトのまま

- Database name: techlog-db

- Cloud Service Provider: AWS

- Region: AWS Asia Pacific 1 (Singapore)

設定できたら [Create] を選択します。 すると、データベースが作成されます。

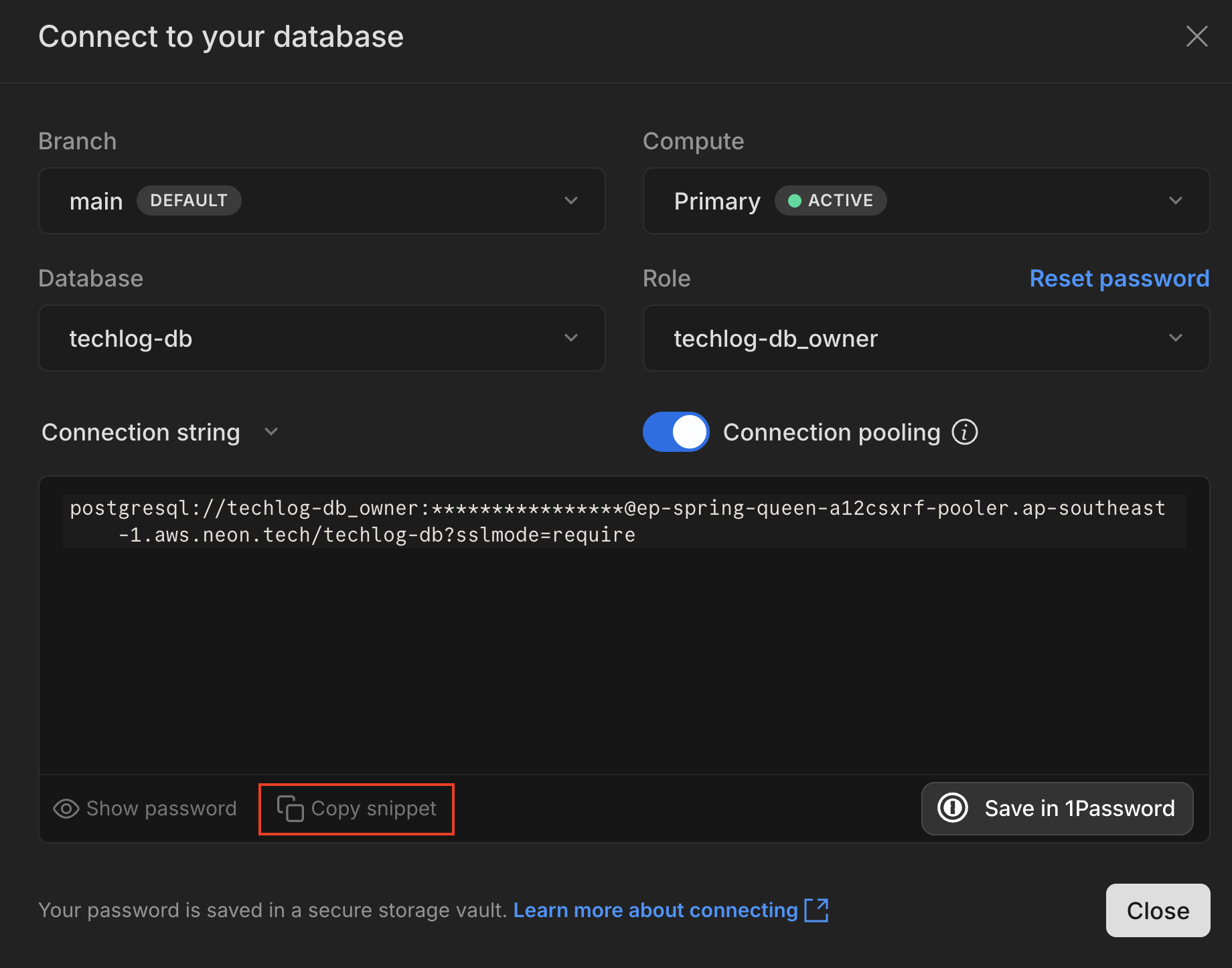

次は、このデータベースに Render.com から接続するための URL を入手しましょう。画面右上の [Connect] を選択します。

すると、データベースに接続するための情報が表示されます。Connection string という欄には、一部マスクされた URL が表示されています。[Copy snippet] を選択すると、クリップボードにコピーされ、貼り付けられる状態になります。

コピーできたので、メモ帳などに貼り付けてメモしておきましょう。これを、後ほど Render.com に設定するための環境変数として使います。

Render.com アカウント作成

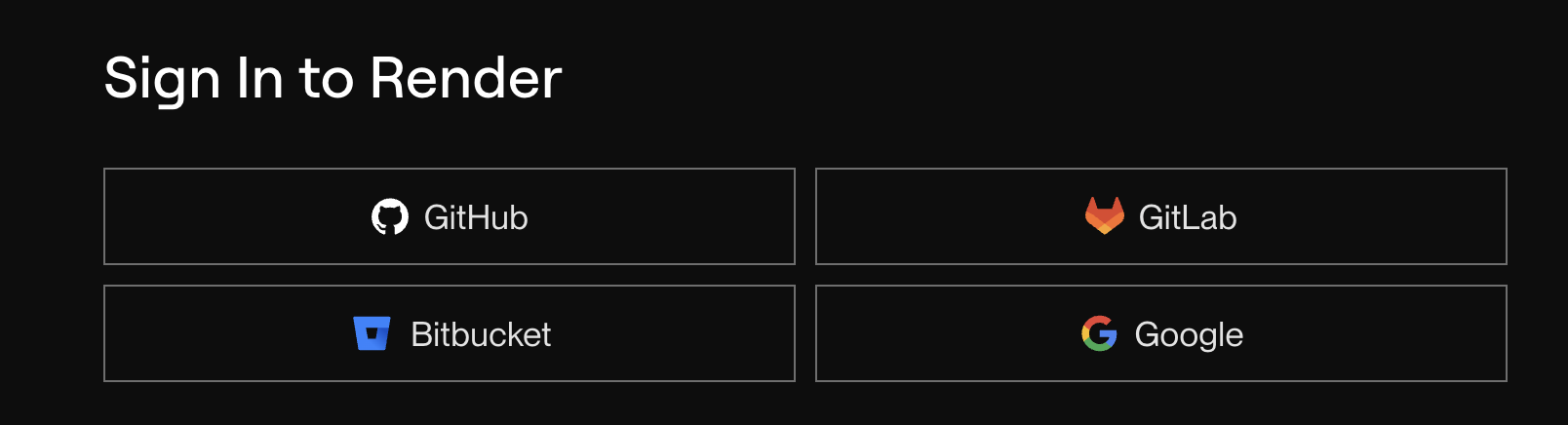

ではまず、Render.com にアカウントを作成しましょう。

https://dashboard.render.com/register にアクセスします。

Render.com は、無料でアプリケーションをデプロイできるサービスです。GitHub と連携して、簡単にデプロイすることができます。

また、Render.com では、GitHub アカウントを使って登録することができます。

GitHub アカウントで登録すると、GitHub リポジトリと Render.com をスムーズに連携させることができるので、GitHub アカウントで登録することをおすすめします。

Web Service作成

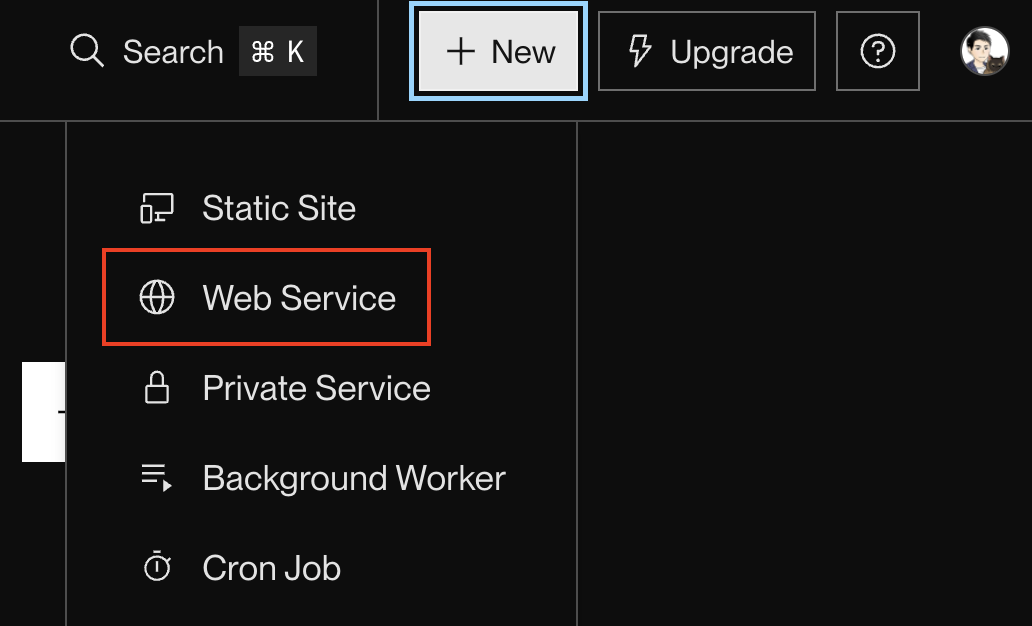

では、Render.com で Web Service を作成しましょう。

今から作る Web Service というのは、Ruby on Rails アプリケーションを動かすためのサーバです。ダッシュボード右上から [+ New] > [Web Service] を選択します。

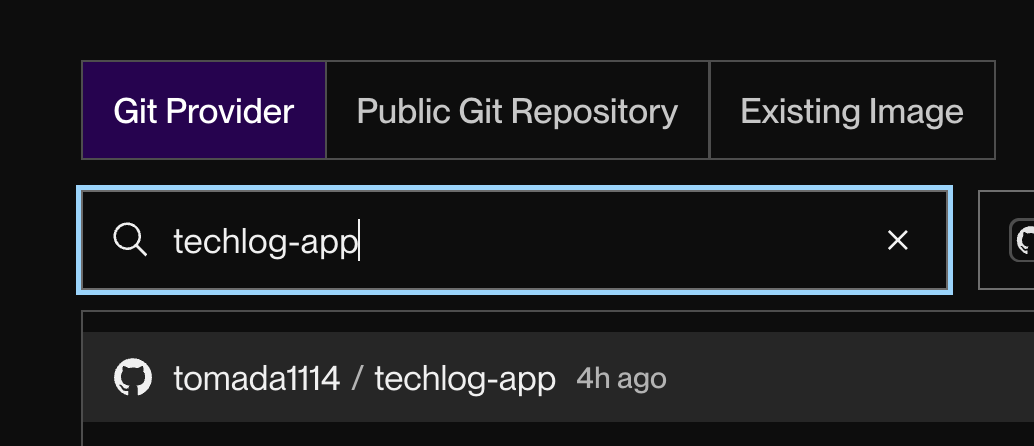

次に、デプロイしたい GitHub リポジトリと Render.com を連携させます。今回は [Git Provider] > [techlog-app] リポジトリを選択すると、自動的に連携されます。

なお、GitHub アカウント以外で Render.com アカウントを登録した場合は、追加の認証が必要になりますので、画面の指示にしたがって認証を進めてください。

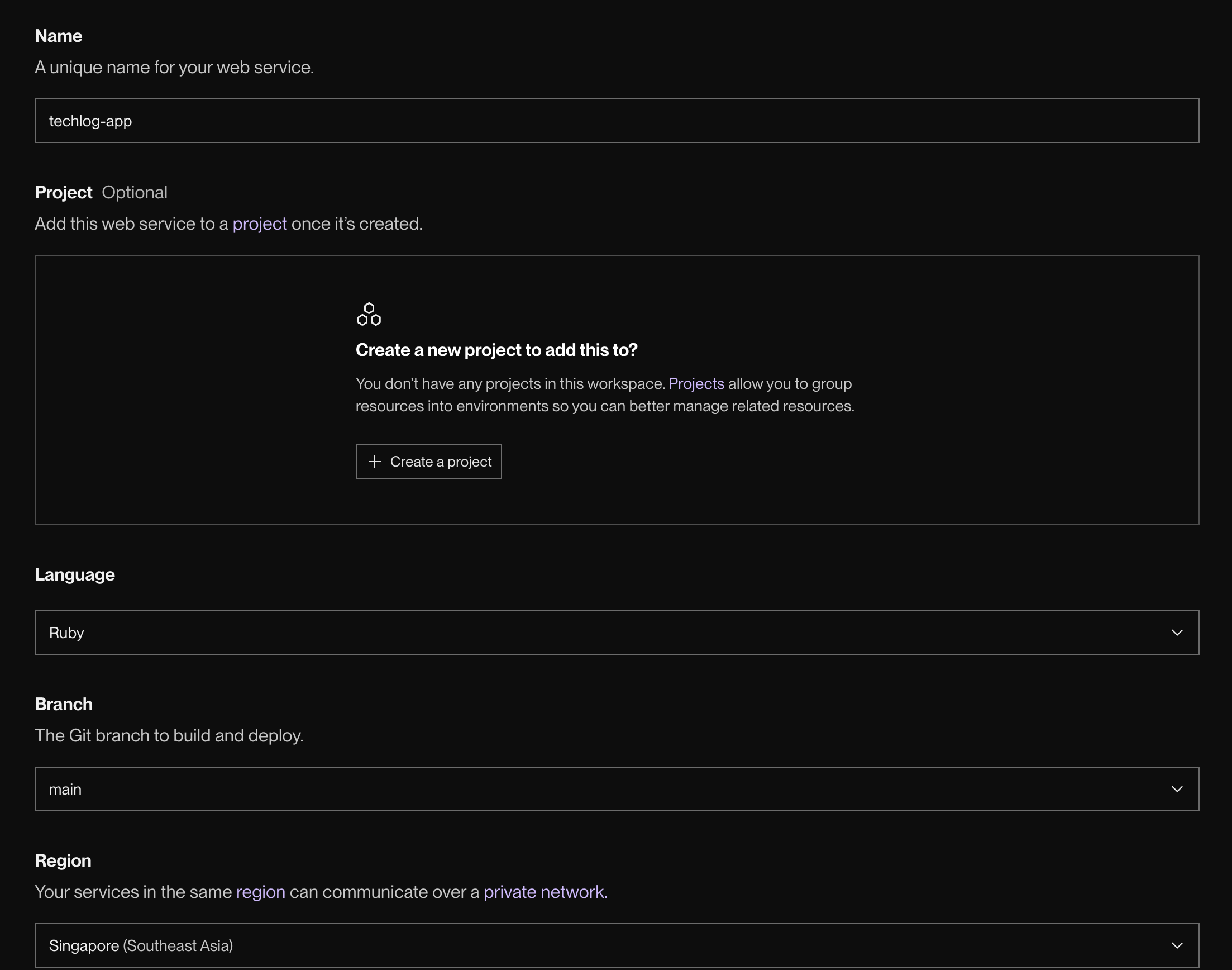

デプロイの設定

では、デプロイの設定を行いましょう。デプロイとは、アプリケーションをサーバにアップロードして、公開することです。

たまに項目名などが変わる可能性もありますが、以下のように設定します。

- Name: techlog-app(デフォルトのまま)

- Language: Ruby

- Branch: main(デフォルトのまま)

- Region: Singapore

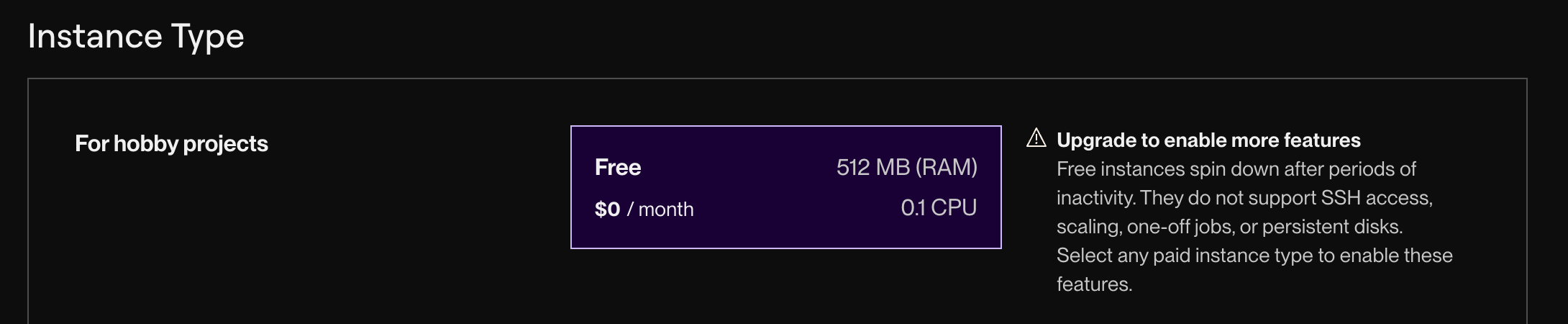

- Instance Type: Free

ここで、Instance Type は、無料プランを選択しています。無料プランは、誰も使っていないときにアプリを一時停止するため、アクセスするときに少し待たされることがあります。そのため、少しでもポートフォリオとしてのイメージを高めたい場合は、有料プランを選択することをおすすめします。

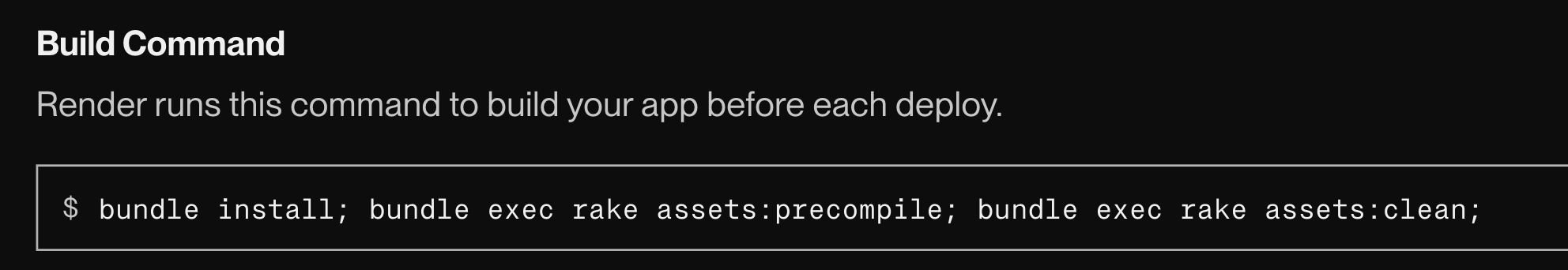

Build Command の設定

また、デプロイの設定を行う画面の下部には、Build Command という項目があります。

デフォルトでは、以下のようになっているかと思います。

bundle install; bundle exec rake assets:precompile; bundle exec rake assets:clean;これだけですとマイグレーション、つまりテーブルの作成・変更が行われません。[Build Command] > [Edit] を押して編集モードにしつつ、末尾に以下を追加してください。

(注意:元々書かれているコマンドは残したまま、追加だけしてください。)

bundle exec rails db:create RAILS_ENV=production; bundle exec rails db:schema:load RAILS_ENV=production;bundle exec rails db:migrate RAILS_ENV=production;少し長いですが、全体としては以下のようになっているはずです。

bundle install; bundle exec rake assets:precompile; bundle exec rake assets:clean; bundle exec rails db:create RAILS_ENV=production; bundle exec rails db:schema:load RAILS_ENV=production;bundle exec rails db:migrate RAILS_ENV=production;環境変数の設定(データベースの接続情報)

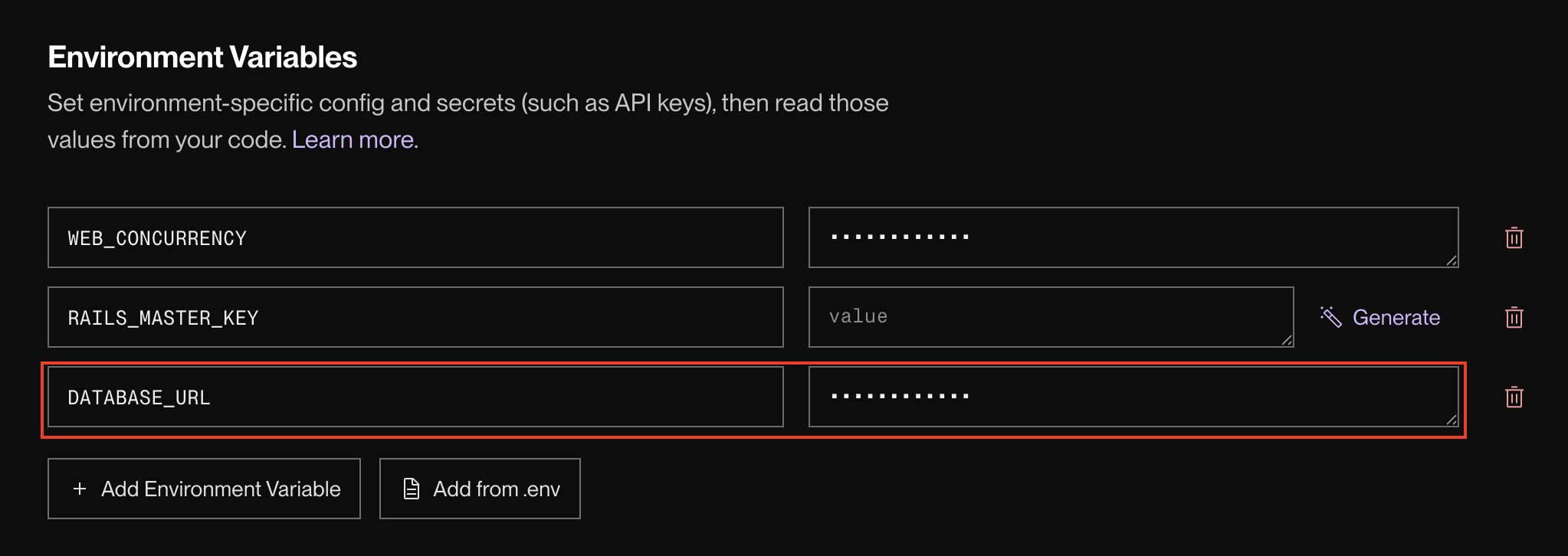

では次に、Render.com にデータベースの接続情報を設定しましょう。

先ほど、Neon から [Copy snippet] でコピーした情報を使います。

Render.com のダッシュボード上では、左側のメニューから [Environment Variables] を選択します。そして [Environment Variables] > [+ Add Environment Variable] と選択し、DATABASE_URL という名前で、先ほど Neon でコピーした文字列(postgresql://techlog-db_xxxx...) を 貼り付けます。

(右側のマスクされている部分に入力しています。)

なお、元々あったRAILS_MASTER_KEY という1行は今回は使いませんので、右側のゴミ箱アイコンをクリックして削除してください。

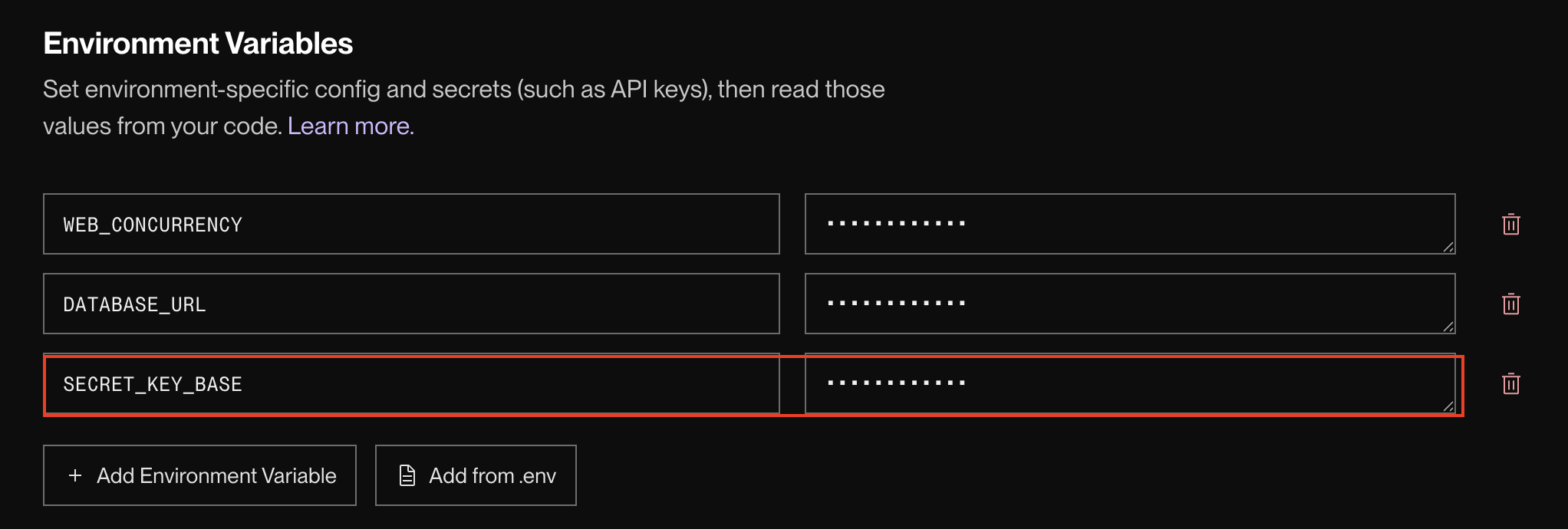

環境変数の設定(SECRET_KEY_BASE)

次に、SECRET_KEY_BASE という環境変数を設定します。

この環境変数は、Rails アプリケーションがセッション情報(ログイン情報)を暗号化するために必要なキーです。ローカルで Rails プロジェクトをターミナルで開き、以下のコマンドを実行してください。

bin/rails secret値が表示されますので、それをコピーしてください。

そして [Environment Variables] > [+ Add Environment Variable] を選択し、SECRET_KEY_BASE という名前で、先ほどコピーした値を貼り付けます。

これで、環境変数の設定は完了です。

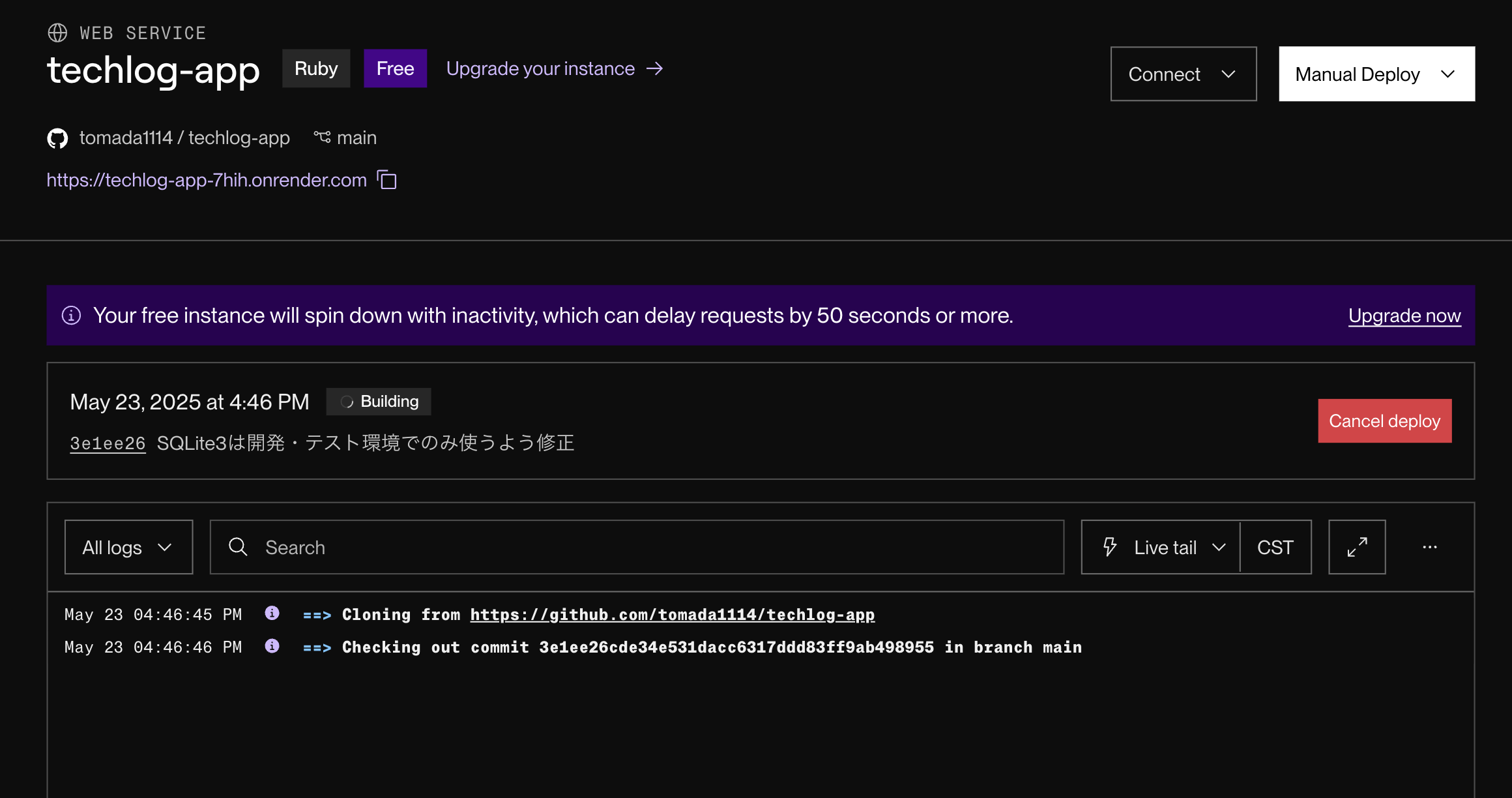

デプロイ

では、設定が完了したら、デプロイを行いましょう。画面を下までスクロール [Deploy Web Service] というボタンを押してください。

すると、最新のコミットに基づきデプロイがはじまります。

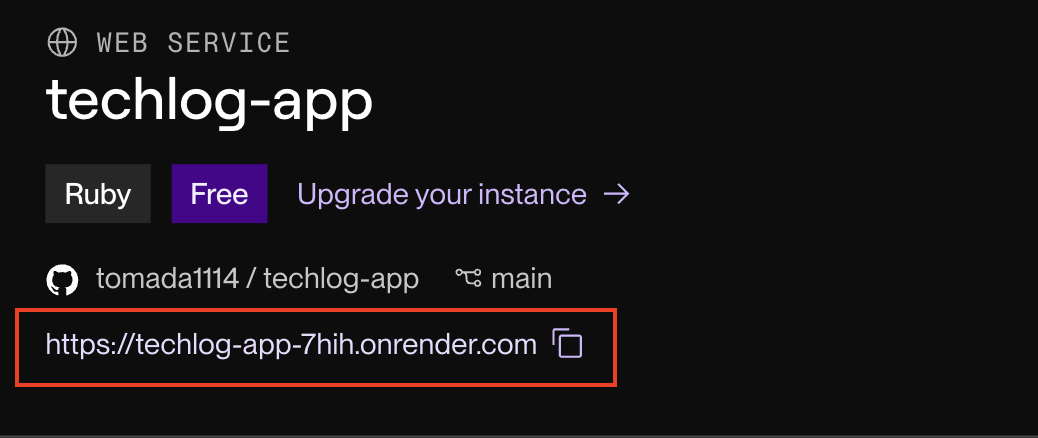

デプロイ時のログが表示されますので、しばらく待ちましょう。この時、エラーが出た場合は、ログを確認して原因を特定します。しばらくするとデプロイが完了しますので、上の方に表示されているURLからアクセスできます。

以下のような形式のURLです。

https://techlog-app-xxxx.onrender.com

このURLを転職先などに伝えれば、ご自身のポートフォリオとして公開することができます。お疲れ様でした!

【よくある質問】Rails アプリに変更を加えたらどうやって反映する?

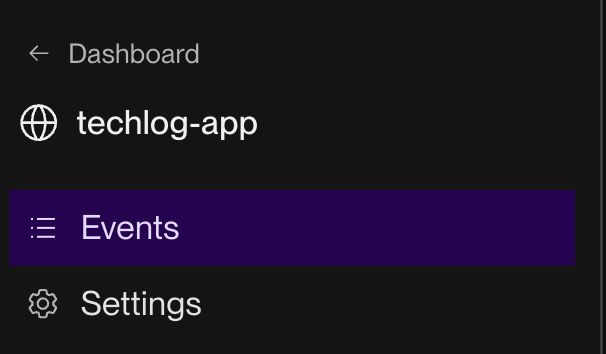

コミットして GitHub にプッシュすると、Render.com で自動的にデプロイが走りますので、特に何もする必要はありません。

デプロイ状況は、ダッシュボードの [Events] から状況が見られます。

デプロイが成功していたら、以下のように表示されます。

【よくある質問】デプロイに失敗した場合は?

[Events] からデプロイ時のログを見られるので、確認してみましょう。

理由は多種多様なのでエラーメッセージを特定するしかありませんが、Google 検索したり、ChatGPT に聞くことで解決を目指しましょう。まずは、環境変数の設定漏れや、データベース接続情報の入力ミスなどから確認してみてください。

【よくある質問】デプロイは出来たけどアプリにエラーが出たら?

画面左側の [MONITOR] > [Logs] から、アプリのログを見てみましょう。

ターミナルで rails s または bin/dev コマンドでサーバを動かしていたときと同じように、ログが表示されます。 ここにエラーメッセージが表示されているはずですので、エラーの内容を確認してみましょう。

環境変数などに問題がなければ、エラーの原因はアプリケーションのコードにある可能性が高いです。その場合は、ローカル(パソコン)上でエラーが再現するかどうかを確認し、原因を特定して修正しましょう。

Render.com と Neon での無料プランについて注意点

Render.com でデータベースまで作成すると、数ヶ月でデータベースを使えなくなってしまいます。そのため、データベースは Neon で作成し、Render.com でアプリケーションをデプロイするという方法を採用しました。

しかし、Ruby on Rails を無料でデプロイする方法は頻繁に変わりうるため、その点にご留意いただけますと幸いです。例えば、Render.com や Neon の無料プランが廃止されたり、仕様が変更されたりする可能性があります。

Basicプランでより詳しく学習

この先のコンテンツを読むにはBasicプラン以上が必要です。より詳細な解説、実践的なサンプルコード、演習問題にアクセスして学習を深めましょう。